2427junction

西船junctionどっと混む

英彦山スロープカー(ひこさんスロープカー)は福岡県田川郡添田町にある、英彦山神宮奉幣殿へのアクセス性向上を目的として設置されたスロープカーである。花駅(はなえき)~神駅(かみえき)間を結んでいる。レール長:469m、傾斜:17.5度。三相交流220V/60Hz電化。レール規格はD500(D=Depth)。管理・運行は一般財団法人英彦山観光福祉協会。2005年10月10日に全区間が開通した。

運行時間は8:40~17:10で、平日・休日とも同一ダイヤによる20分間隔で運行されている(大晦日は特別ダイヤによる終夜運転を実施)。車両は自動運転だが、ドアの操作や保安要員として乗務員1名が終日乗車する。料金は片道350円、往復700円(2024年12月現在)。全区間の所要時間は約7分。

英彦山スロープカーはBライン・Cラインの2ライン(いわゆる複線。厳密には単線並列)で構成されている。Cラインには途中駅として参道(さんどう)駅があり、下りの下車専用駅として扱われている(Bラインは途中駅なし)。Bラインは41人乗り車両による1両(単行)、Cラインは41人乗り車両+40人乗り車両の2両連結(編成定員81名)で運行され、Bラインは主に平日、Cラインは主に休日に運行されている。また、多客期等は両ラインの車両を併用して運行する場合もある。いずれの車両も嘉穂製作所製で、2023年3月29日より2代目車両で運行されている。車両はVVVFインバータ制御で、最高運行速度は両ラインとも80m/分。姿勢制御装置・エアコン付き。車体はアルミ合金製(フレームは鋼製)。2代目車両のデザインは石田文明氏によるもので、「天空駕籠」をコンセプトとしている。弁柄色の車体色と、畳張りの座席や御翠簾等を用いた純和風の車内デザインが特徴である。

かつては幸駅(さちえき)~花駅(はなえき)間380mを結ぶAラインも運行されていたが(B・Cラインと同じく2005年10月10日に開通)、コロナ禍の2020年に運行を休止し、2023年3月29日に利用者減と施設老朽化のため正式に廃止された。かつてのAラインの車両は花駅2階の0番乗り場に存置されている。

英彦山スロープカー公式サイト:http://hikosan-slopecar.net/

英彦山スロープカーCラインの2両連結の車両(いずれの車両も動力車)。2023年3月から運行開始した2代目車両は「天空駕籠(Tenku Cargo)」のデザインコンセプトで、弁柄色の車体が特長である。

英彦山スロープカーで最も急勾配である17.5度の傾斜を上るCラインの車両。

英彦山スロープカーは全区間が国定公園内に敷設されている。当初はロープウェイで建設される計画だったが、国定公園内の建設高さ制限の都合上、スロープカーに計画変更されたとのことである。

Bラインの1両(単行)の車両。レールの勾配が途中で大きく変わるが、車両の床面は常に水平となるよう姿勢制御装置が組み込まれている(下部台車内にある油圧シリンダーの伸縮により、フロアフレームが常に水平になるよう調整している)。英彦山スロープカーはスロープカーの中でも大型の車両であり、ボギー台車構造となっている。

参道駅付近を走行するBラインの車両。Bライン・Cラインの車両とも、屋根上にはエアコンを3基搭載している。通常の乗降扉は山頂に向かって右側に1ヶ所あり、左側には非常扉が設置されている(非常時にCラインを救援車両として横付けし、移動できるようにするためのもの)

Cラインの車両を上から眺める。通常の乗降扉は山頂に向かって左側に各車両1ヶ所あり、山麓側車両の右側には非常扉が設置されている(非常時におけるBライン車両との接続用)。

Bライン車両の車内の様子。座席は本物の畳を使用しており(車内に入った瞬間に畳の香りがする)、窓側を向いて座ることができる。なお、シートヒーターが組み込まれている。

また、窓の上には御翠簾が吊り下がっており、床敷物も木目調で純和風のデザインである。これら仕様を盛り込んだスロープカーは全世界で唯一無二である。車椅子も乗車可。

Bライン車両の操作盤。神駅と花駅のボタンがある。なお、終日乗務員が乗務し、操作は乗務員が行う。

Bライン車両の嘉穂製作所の製造所銘板。型式:KMR-40、定員41名(乗務員1名を含む)、製造番号:R04V2(Cラインも同一番号)、製造年月:2023年3月。

Cラインの2両連結車両のうち、山麓側車両の車内(営業開始当初)。畳風の2人掛けのクロスシートが並んでいた。

Cラインの山麓側車両の乗務員扉。安全確認を行うため2段窓(上段下降式)が採用されている。車端部に操作盤、放送装置、山頂側車両の防犯カメラの映像を表示するモニター等が設置されている。

Cラインの山麓側車両の製造所銘板。型式:KMR-40、定員41名(乗務員1名を含む)、製造番号:R04V2(Bラインも同一番号)、製造年月:2023年3月。

座席配置変更後のCライン山麓側車両の車内。山頂に向かって進行方向左側の座席をロングシートに変更し、通路幅を拡大した。

Cラインの山頂側車両の車内。Bライン車両と同様、外向きに座れるようになっている。

Cライン山頂側車両の操作盤。Cラインは中間に参道駅があるため、ボタンも3つある。なお、Bラインと同様、操作は乗務員が行う(通常、乗務員は山麓側車両に乗務する)。

Cラインの山頂側車両の製造所銘板。型式:KMR-40、定員40名、製造番号:R04V2(Bラインも同一番号)、製造年月:2023年3月。

定員が山麓側車両は41名だが、山頂側車両は40名である。(山麓側車両のみ乗務員1名分が加算されている)

屋根には英彦山スロープカーの特製ロゴが描かれている。急勾配走行中は、勾配による前後の車両の高低差により山頂側車両から山麓側車両の屋根を見ることが出来る。

花駅の外観。現役のB・Cラインのホームが1階、廃止となったAラインのホームが2階にある。

車両更新時に併せてリニューアルされた駅名標。

以前の花駅の駅名標。英彦山スロープカー開通後暫くはフランス語の駅名が使用され、幸駅がボヌール駅、花駅がフルール駅、参道駅がジャルダン・フルール駅、神駅がディウ駅となっていたが(漢字駅名も併記)、後にフランス語の駅名は使用せず、日本語の駅名のみ使用されるようになった。

花駅のホーム(リニューアル前)。ホームは相対式で、Bラインが1番乗り場、Cラインの山麓側車両が2番乗り場、Cラインの山頂側車両が3番乗り場となっている(Cラインの山頂側車両の乗り場は、車両の高低差の都合で中2階にある)。なお、全駅・全ホームに地上側ドア(いわゆるホームドア)が設置されている。また、参道駅を除く各駅のホームには、車両の位置を表示するLED式案内表示器が設置されている。

車両更新時に各駅のホームの案内板もリニューアルされた。

花駅は2002年に廃校となった英彦山小学校に併設されている。写真右側が旧英彦山小学校の校舎。

花駅に隣接した旧英彦山小学校校舎の内部はビジターセンターとして活用されている。1階が「添田英彦商店」と呼ばれるお土産コーナー、2階に山伏文化財室、昆虫展示室等がある。また、内部に英彦山神宮前簡易郵便局も同居している。

1階の展示スペースの一角にある、スロープカーに関する展示。初代車両の模型も展示されている。

中間駅の参道駅。簡易駅で、Cラインのみ停車する。Bライン側にはホームがなく通過する。

参道駅の駅名標。下車専用駅で、下りのみリクエストがあれば停車する。

参道駅に停車中のCライン。ホームは山麓側車両の1両のみが停車できる(山頂側車両は停車してもドアは開かない)。

参道駅付近を走行する、下りのBラインの車両。

下界に雲海が広がる中、神駅に発着するBライン・Cラインの車両。

スロープカーの前照灯(LED)は、進行方向側は白、反対側は黄色に点灯する。

(スロープカーは鉄道事業法に拠らないため、鉄道運転規則(第233条)や軌道運転規則(第88条)における標識(前照灯・尾灯に関する規程)の制限を受けない)

神駅の外観。英彦山神宮奉幣殿と調和した、赤い柱の神殿風の駅舎が特徴。

神駅のホーム。2面2線。

神駅で並ぶBラインとCラインの車両。

神駅を出てすぐの場所にある英彦山神宮奉幣殿。神駅のエレベーターを使用すればバリアフリーでアクセスできる。

英彦山神宮奉幣殿へ続く326段の石段(歩く経路によって段数は若干の差がある)。従来、英彦山神宮奉幣殿に向かうにはこの石段を上るしかなかったが、英彦山スロープカーの開通によって利便性が大幅に向上した。なお、英彦山神宮へは車でアクセスすることはできない。

かつて幸駅~花駅 間380mを結んでいたAライン。コロナ禍の2020年に運行を休止し、2023年3月29日に利用者減と施設老朽化のため正式に廃止された。

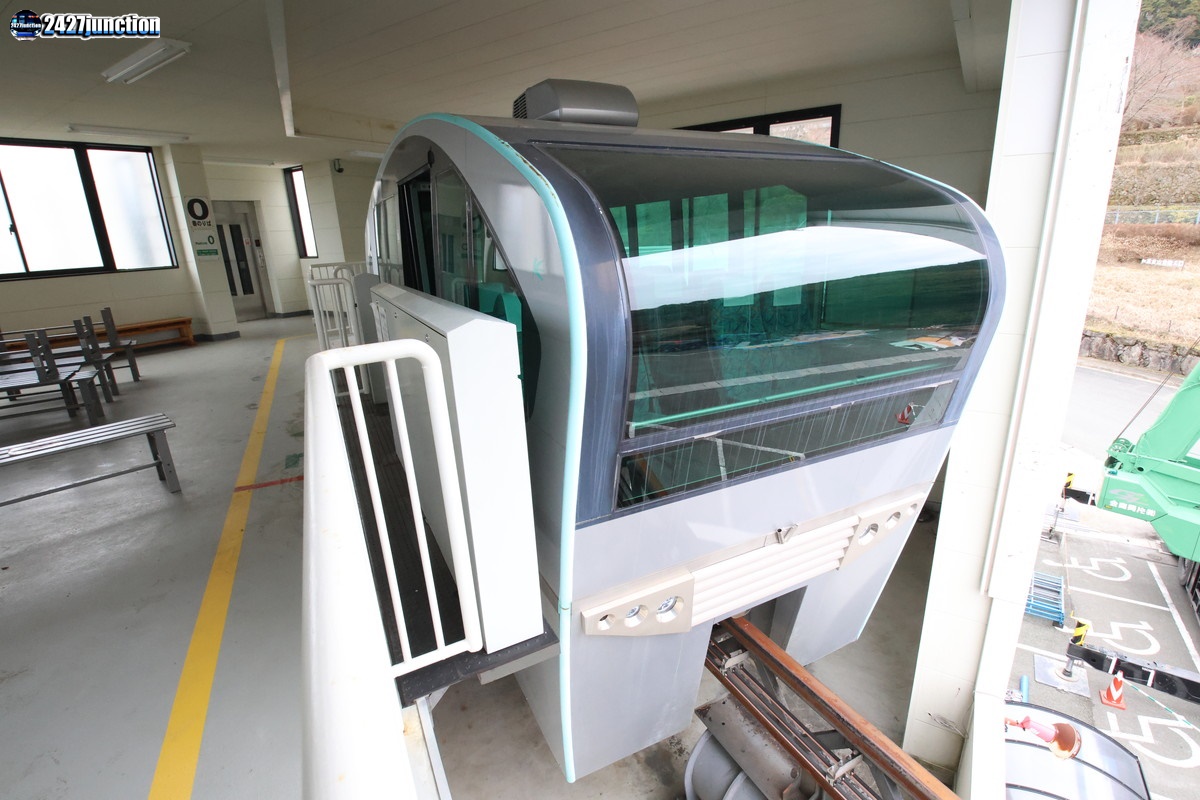

花駅のAラインの乗り場は2階にあり、0番乗り場となっている。この「0番乗り場」は田川後藤寺駅の0番線をヒントにしたものとのこと。0番乗り場には、Aラインの車両が現在も留置されている。

※職員立会いの下、許可を得て撮影

上記写真の反対側から見たAラインの車両。前面の大型曲面ガラスが特徴。

※職員立会いの下、許可を得て撮影

Aラインの車両の車内。座席は2人掛けで、座席の向きはすべて山麓側(幸駅側)を向いている。座席はバス用のものと思われる。

※職員立会いの下、許可を得て撮影

Aラインの車両の特徴の一つは、全国のスロープカーで唯一、グライドスライドドアが採用されたことである。

なお、Bライン・Cラインの初代車両も当初は同様にグライドスライドドアが採用されたが、後に引き戸に改造された。

※職員立会いの下、許可を得て撮影

Aライン車両の山頂側(花駅側)の車端部には配電盤が設置されており、前面展望はほぼ出来ない。

Bライン・Cラインの車両も当初は同様の構造であったが、後に改造で配電盤は床下に移設された。

※職員立会いの下、許可を得て撮影

Aライン車両の製造所銘板。型式:KMR-40、定員41名(乗客40名+乗務員1名)、製造年月:2005年10月、製造番号:16V1。

1両あたりの定員が40名クラスのスロープカーの車両は、英彦山スロープカーが最初期である。

※職員立会いの下、許可を得て撮影

廃止になったAラインの幸駅。駅としての役割は終了したが、現在でもトイレは開放されている。

幸駅は英彦山神社の銅鳥居(かねのとりい)の最寄駅であった。

Bラインの初代車両。2005年製(Aラインと同時期に製造)で、開業時から2023年2月まで運行されていた。愛称は「花号」で、側面に「Fleur」(フルール)と書かれたロゴが入っている。

Bラインの初代車両(花号)の車内。当初はAラインと同じ座席配置(全座席が山麓向き)で、山頂側車端部に配電盤が設置されていたが、後に配電盤を床下に格納する改造工事が行われ、同時に座席配置が集団離反式に改められた。さらに側面のドアも引き戸に改造された。

Cラインの初代車両。2005年製で、開業時から2023年2月まで運行されていた。愛称は「神号」で、側面には「Dieu」と書かれたロゴが入っている。

なお、当初は1両(単行)だったが、需要増を受けて開業から1年半後の2007年4月に2両連結に改造された。その際に上部車体をはじめ大半の部分は新造されている(床下機器、前面の曲面ガラス、座席、冷房装置等の一部部品は流用?)。この改造によって乗客の定員は40名から、2倍の80名になった。

A・B・Cラインの初代車両は前面に旗立てが設置されており、三が日は麓側の先頭部に日章旗(日の丸)と添田町の町旗が掲げられていた。なお、2代目車両では旗立ては無くなり、三が日での国旗・町旗の掲揚も行わなくなった。

旗立ての配置は、A・BラインがV字型に設置されているのに対し、Cライン(2両連結改造後)は旗がクロスする配置となっていた。

急勾配を上って神駅に入線するCラインの初代車両。

Cライン初代車両の山麓側車両の車内の様子。左上のモニターは山頂側車両の車内確認用のもの。

Cライン初代車両の山麓側車両の製造所銘板。型式:KMR-40、定員40名、製造番号:18V4、製造年月:2007年4月。

銘板は2両連結改造後の内容が書かれている(製造年月も改造後基準)。

Cライン初代車両の山頂側車両の車内の様子。前面展望を考慮して、先頭に近い座席は背もたれが低い。

先頭部。前面の大型曲面ガラスのおかげで車窓は抜群であったが、最前列に座ると立ち上がった際、前面ガラスに頭をぶつけやすかった。

Cライン初代車両の山頂側車両の製造所銘板。山麓側車両と同一の内容である。

2023年3月29日より運行開始した、Cライン2代目車両の上り前面展望。車両更新を機に車内放送やBGMの内容が一新された。また、外観や内装も「天空駕籠」をコンセプトとした純和風のデザインとなった。車両デザインは石田文明氏で、弁柄色の車体が特徴。車両は2両編成で、編成定員は81名(41名乗り(乗務員1名含む)+40名乗り)。2023年嘉穂製作所製。

4K Video

2023年3月29日より運行開始した、Cライン2代目車両の下り前面展望。車両更新を機に一新された車内放送は、上りが主に英彦山に関する観光案内、下りが主にスロープカーに関する案内となっている。

撮影日は丁度雲海が出ており、神秘的な光景を見ることが出来た。

4K Video

2023年3月29日より運行開始した、Bライン2代目車両の上り前面展望。途中、Cライン側は参道駅があるが(下りのみ停車する下車専用駅。但し下車希望客がいる場合のみ停車)、Bライン側はホームがなく、上り下りとも通過となる。

4K Video

2023年3月29日より運行開始した、Bライン2代目車両の下り前面展望。放送内容はCラインと同一であるが、Cラインが2両編成であるのに対しBラインは単行であるため、所要時間はCラインと比較して数秒だけ長い。

4K Video英

2005年10月の英彦山スロープカー開業時から2023年2月まで運行されていた初代車両の上りの前面展望。車両は40人乗り×2両編成で、2005年嘉穂製作所製。最高運行速度は80m/分(区間により速度が変動する)。当初は単行だったが、2007年3月に2両編成に改造された。特注の前面の曲面ガラスが特徴であった。走行中の自動放送及びBGMは現行放送と異なる。

Cラインの旧車両は「神号」の愛称がついていた。

4K Video

2005年10月から2023年2月まで運行されていた初代車両の下りの前面展望。三が日は麓側の先頭部に日章旗(日の丸)と添田町の町旗が掲げられており、前面に旗立てが設置されていた。なお、2代目車両では旗立ては無くなり、三が日での国旗・町旗の掲揚も行わなくなった。

4K Video

「軌走天外-福岡県」に戻る

Tweet